「世界で高まるタコ人気、その先を行く日本」

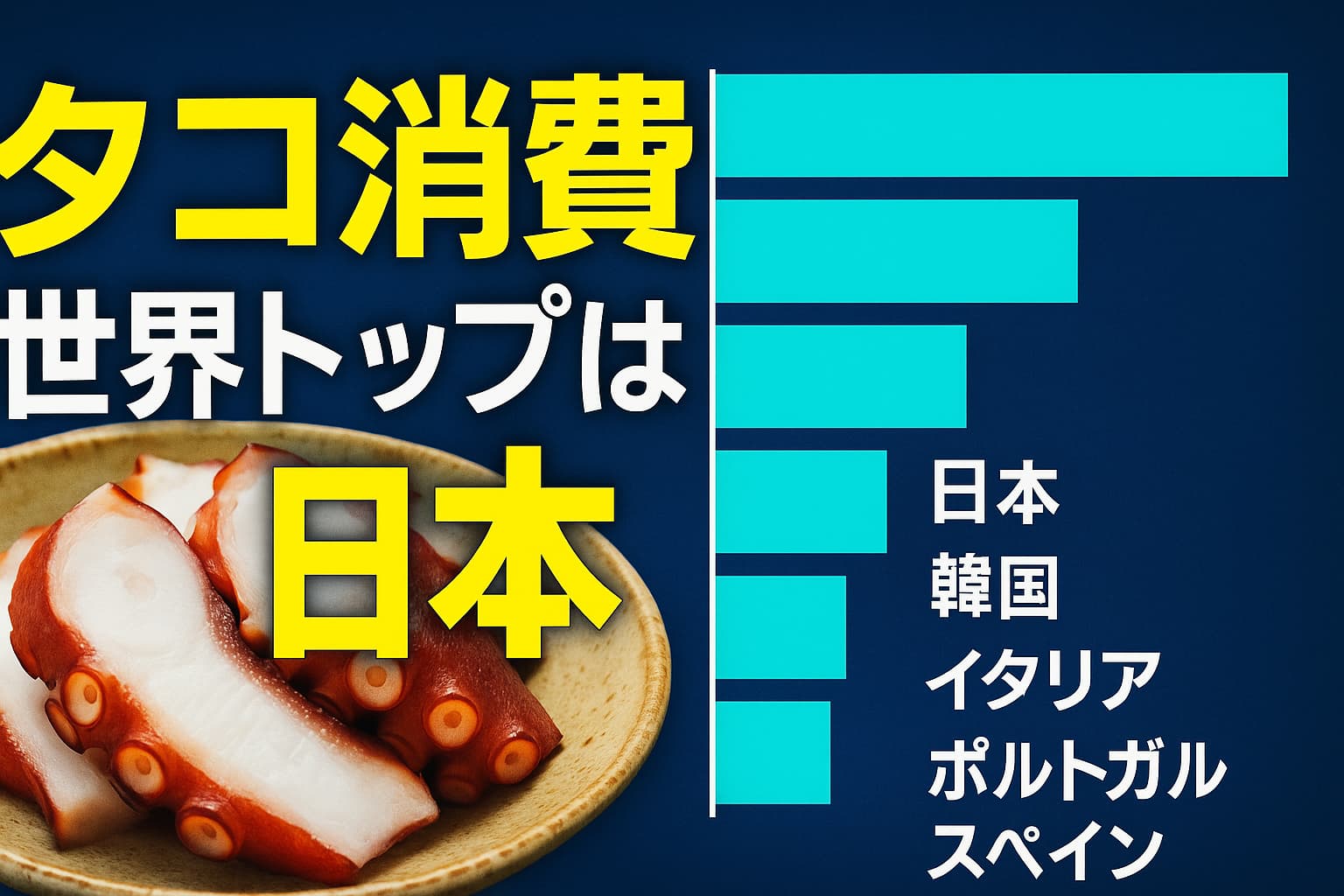

ここ数年、欧米ではタコ消費が急増し、「タコブーム」と呼ばれるほど注目されています。しかし、日本ではタコは既に「当たり前の食材」として定着しており、その消費文化の深さは世界でも突出しています。

なぜ日本人はこれほどタコを食べ続けているのでしょうか?そこには文化、歴史、流通構造など、実に複合的な背景が隠されています。

日本人のタコ消費は本当に“異常”?統計から見るその実力

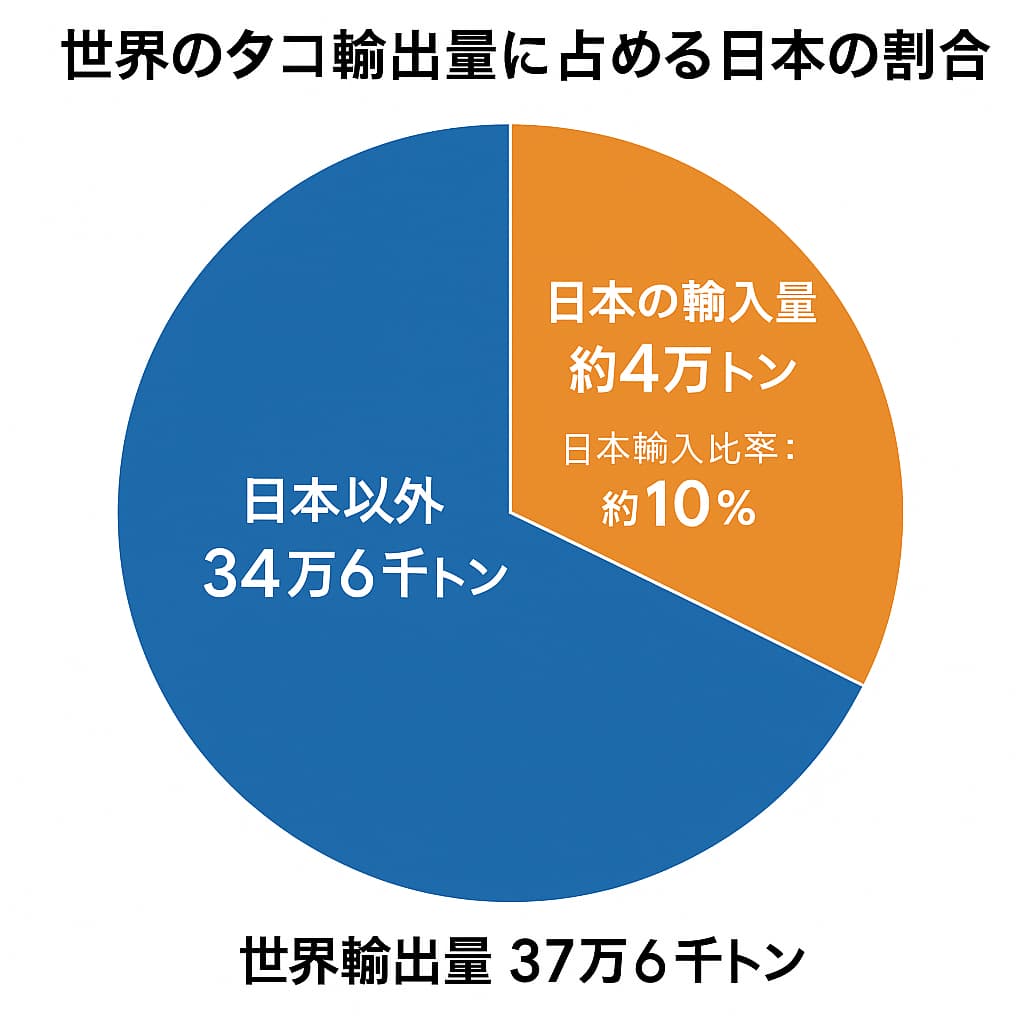

世界の漁獲量に占める日本の輸入シェア

2024年時点で世界のタコ漁獲量は約37.6万トン。このうち日本は約4万トンを輸入しており、重量ベースで世界総輸出量の約10%を占めています。この数字は世界的に見ても非常に高い水準です。

金額ベースで見た日本の圧倒的存在感

国際貿易データによると、日本のタコ輸入は金額にして約8,150万ドルに達しており、これは米国やイタリアを上回る規模です。高価格にもかかわらず日本が継続的に大量輸入している背景には、「食卓の常連」という文化的側面が窺えます。

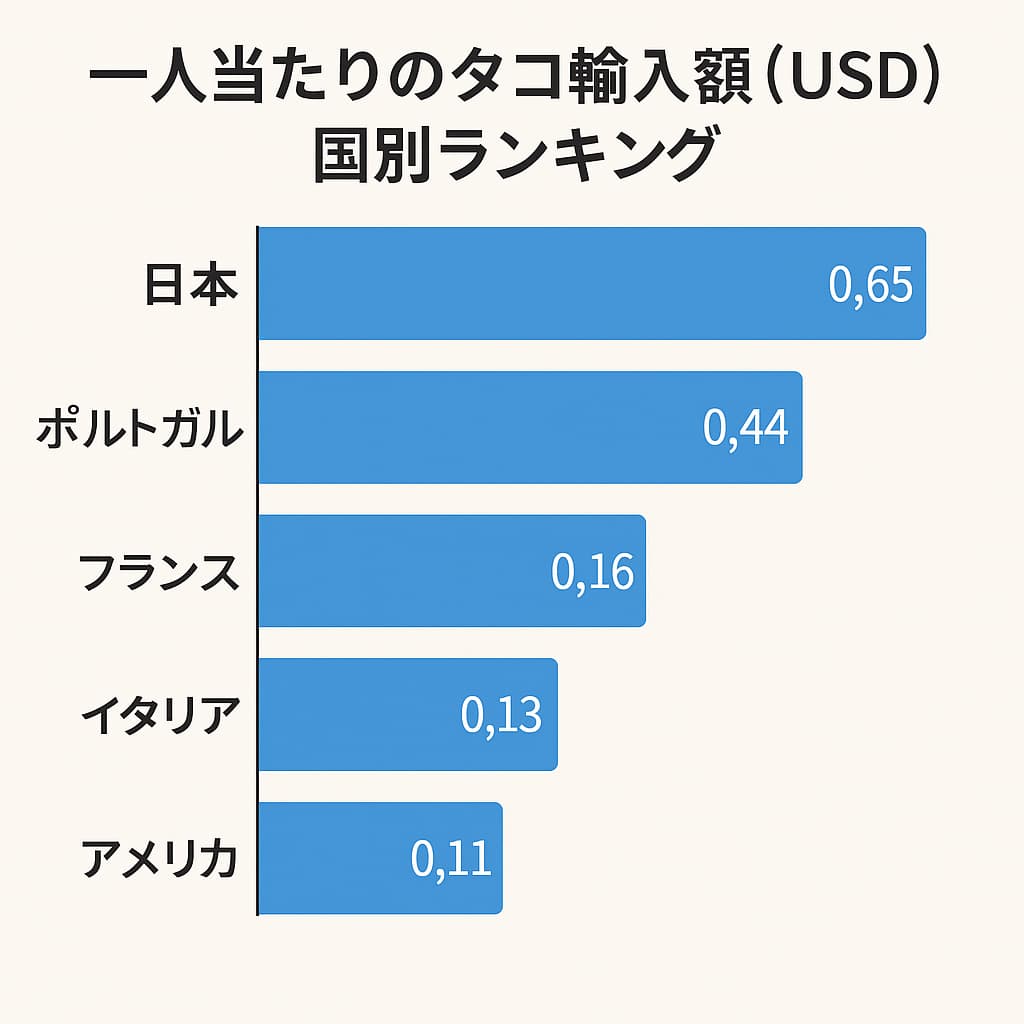

一人当たり消費額は世界一

さらに人口規模に換算すれば、日本人1人あたりタコ輸入額は約0.65ドル(約70円)となり、世界でもトップクラスです。他国が数十セント程度であるのに対し、日本の突出ぶりが際立ちます。この「日常消費」の距離感こそ、日本のタコ食文化の本質を象徴する数字と言えるでしょう。

なぜここまで突出しているのか?

- 日常の中での存在感:たこ焼き、寿司、定番おかずに至るまで、タコはあらゆる食シーンに登場し、その用途は多岐にわたります。

- 文化的背景:長年にわたる漁業習慣、神事や地域伝統との結びつきによって、単なる食材以上の価値を持ち続けています。

- 流通・調理の整備:冷凍・加工技術が発達したことで、全国どこでも安定した品質のタコが手に入るようになりました。

- 他国と異なる“食の抵抗感”:欧米で一時期「devilfish」と思われた見た目や食感も、日本では受け入れられ、「旨味」「食感を楽しむ」食文化がすでに構築されているのです。

外国での消費増加の背景は健康志向とSNS?

─ デビルフィッシュはもう古い? 欧米での“タコ人気”到来へ ─

かつて英語圏ではタコは「devilfish(悪魔魚)」と呼ばれ、漁業者や海洋に対する恐怖の象徴でした。しかし20世紀中盤以降、地中海文化圏ではタコは食材として定着し、一部地域では年間数万トン単位で消費されてきました。今ではそのイメージは過去のもの。

欧米諸国でもタコは食卓に上る“普通の食材”へと進化しつつあります。欧米の文化的アイコンとしての“悪魔”イメージは影を潜め今や古き時代の名残にすぎません。その背景には、健康志向、地中海料理の影響、海洋変化、情報拡散といった多様な変化が関与しています。

健康志向とエスニック料理ブームが後押し

近年のタコブームを支える要因の一つが「健康食材としての魅力」です。低脂肪・高たんぱく質で、オメガ3脂肪酸やミネラルを豊富に含む栄養成分は欧米での健康志向の高まりと相性が良く、ダイエットやウェルネス意識の高い消費者から支持されています。

見た目への抵抗を超えて拡散する情報

欧米ではタコの吸盤やグロテスクに見える外観が、「食べにくい」「怖い」というバリアとなってきました。しかし、YouTubeやインスタグラムの料理動画やレシピ投稿はこの障壁を打ち破りつつあります。「タコのさばき方」「冷凍タコの調理術」「プルポ・ガリシア風レシピ」といったコンテンツが増え、消費者の好奇心と挑戦欲を刺激しています。

SNSでの共感やコメントによって「タコ=おしゃれ」「エスニックな体験」といったポジティブなイメージが浸透し、今やタコ型寿司やタコ入りパスタなども当たり前に見られる風景です

さらにスペインの「プルポ・ア・ラ・ガリシア」やイタリアのタコサラダなど、地中海料理のトレンドがSNSやグルメ雑誌を通じて広がったことも大きな追い風に。特に欧州では、伝統的な地中海料理の一部としてタコが積極的に提供されるようになっており、地中海圏(スペイン・イタリア・ポルトガル・ギリシャ)では年間数万トン単位で消費されています

海洋変化による漁獲パターンの変容

2025年春、英国南西部では海水温が2〜4℃上昇する海洋熱波が発生。この異常気象によって多くの地中海由来タコが北上し、漁師の網やカニ籠に大量に混獲されました。中でもデヴォン州ブリクサムでは、1日36〜50トン超ものタコが水揚げされるという異例の事態に

この“タコの大当たり”ニュースは瞬く間に世界に広まり、英国でも「食材としてのタコ」が話題の中心に躍り出ました。漁師たちは「輸出市場があるから今がチャンス」と語り、価格も1kgあたり約8ポンド(約1,600円)に急騰しました。だが一方で、カニやロブスターを食べてしまうなど地元漁業への影響も懸念されています

「タコは知的」という認識と倫理議論の影響

最近ではタコが知性と感受性を持つ生物であるとして注目され、これが養殖をめぐる倫理議論につながる動きも生まれています。欧米ではタコ養殖に反対する論調が強く、多くの州や国で「倫理的な配慮を」との声が高まっています。この点は、今後の欧米市場でのタコ食受け入れにおいて、一種の成熟とリスク意識の現れとも言えます

結論:需要増の本当の理由とは?

今回浮かび上がった欧米におけるタコ人気の背景は、以下のように多角的なものです。

- 自然現象:海洋熱波による豊漁という“偶然のきっかけ”

- 健康・グルメ志向:高たんぱく・低脂肪と伝統料理の広がり

- 情報拡散:SNS・動画による日常消費へのパスポート

- 倫理的成熟:知的生物としてのタコ認識と養殖規制の議論

欧米でタコが「当たり前に食べられる」存在になりつつあるのは、これらの要素が偶然に、また意図的に重なった結果だといえるでしょう。

世界需要で日本のタコ供給が減る?現在の市場規模と価格動向

─ 供給競争に巻き込まれ、日本の“買い負け”が始まる ─

2024年以降、世界中でタコへの需要が急膨張し、それに伴う供給競争の激化が日本にも影響を及ぼしています。わかりやすいところでいえばたこ焼きの値上がりや中には蛸の代わりにソーセージなど代用品を使う、または具なしたこ焼きなどが登場しています。

価格上昇、供給不安、新たな輸入ルートの模索、日本の漁業政策まで。今回は網羅的に現状と展望をお届けします。

1.欧米・先進国勢との“買い負け”問題浮上

先進国を中心とした世界のタコ需要の急増により、日本は“買い負け”の様相を呈しています。2024年〜2025年にかけて、西アフリカ産タコの供給不足を背景に、日本における卸売価格は前年と比べて50〜60%上昇し、1 kgあたり1,500~1,600円(約13~15ドル)にまで高騰しました

これはスペインや米国など欧米勢が高い価格で競り落とす結果であり、同時にベトナムやモロッコが加工輸出に力を入れ、新たな供給先として日本は欧米との競争にさらされているのです。これにより、国内では価格転嫁が進む兆しが見え始め、コンビニやスーパーのタコ商品にも“値上げ”の波が押し寄せています。

2.市場規模・価格推移・輸出入バランス

世界市場規模:2024年のタコ市場は約37.6万トン(重量)で、2034年には42.4万トンへ年率約1.2%で成長すると見られています

金額ベースの規模:市場価値は2024年で約86億ドル、2033年には100億ドル超となる予測もあります

日本への輸入量:2024年の輸入は約39,933トンで前年比微減(−1%)、中国が最大供給国、モーリタニア産は前年比 −20%超減となりました。

価格推移(日本市場):2017年は約950円/kgから、2025年には最大1,600円/kgへと急騰しました。

3.加工国の躍進とベトナム・モロッコの存在感

西アフリカや北アフリカ、モロッコ、モーリタニア中心だった世界市場において、ベトナムが増産体制を整える中、日本のバイヤーは新たな供給元に切り替えを進めています。しかし、欧米勢の先行発注や価格交渉力により、日本は依然不利な立場にあります。

こうした状況下では、コンビニやスーパーが独自ルートを開拓する動きが活発化しており、輸入業者間でも価格競争が激化しています。

4.価格転嫁と国内消費への影響

国内卸売価格の高騰により、スーパーで売られる冷凍たこ焼きの単価も影響を受けつつあり、消費者心理にも変化が出始めています。専門店では「タコ抜き」や「小ぶりタコ使用」といった工夫も見られ、コスト上昇が食文化に微細な変化をもたらしているのです。

✅ まとめ:日本の取るべき対応とは?

日本としては次の四つの方向で対応することが重要です:

- 養殖技術の開発促進

国内での安定供給を目指し、研究投資を加速。 - 複数の輸入ルート構築

独自交渉で価格交渉力を強化し、欧米依存から脱却。 - 購入規模の調整プール形成

地方自治体や卸業者が共同で出資し、価格の安定化を図る。 - 文化的付加価値の発信

和食としてのタコ文化をブランド化し、付加価値戦略へシフト。

🏁 最終コメント

世界のタコ市場は、気候変動、技術革新、消費文化の変化が同時多発的に作用し、まるで「タコバブル」のような動きになっています。日本がこの潮流に乗りつつも自立した戦略を構築することが、今後の“食の主権”を確保する鍵となるでしょう。

コメント