私たちが日常的に利用している道路には、国によって通行する側が異なります。日本では左側通行が当たり前ですが、世界的には右側通行が主流です。この記事ではなぜ日本は左側なのかその説や世界で左右なぜ分かれているのかその理由や由来などまとめてみました。※各情報には諸説あります。

世界の右側通行と左側通行の比率

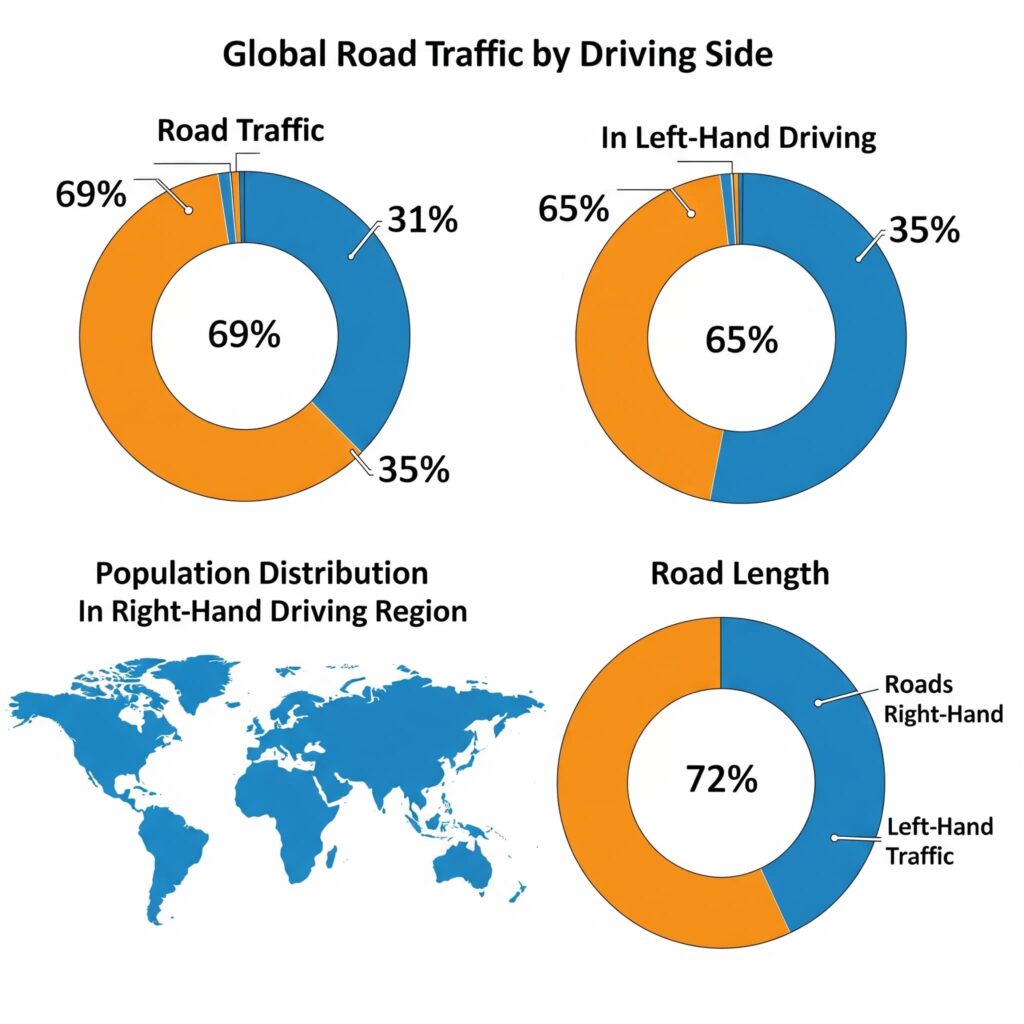

2024年時点の統計によると、世界のおよそ70〜75%の国が右側通行を採用しており、残りの約25〜30%の国々が左側通行となっています。これは、以下のように分布されています。

「全195か国のうち、141か国が右側通行、54か国が左側通行である」

— 出典:Wikipedia『左側通行・右側通行』

また、右側通行の国々には、アメリカ合衆国、カナダ、中国、ロシア、フランス、ドイツ、ブラジルなど、人口や面積が大きい国が含まれています。これにより、世界の人口比では約66%が右側通行国に住んでいると推定されています。

一方、左側通行を採用している国々には、日本、イギリス、インド、オーストラリア、南アフリカなどがあり、全体の約34%の人口がこれらの国に居住しているとされています。

国別の通行側の採用状況

アジア・オセアニア地域の通行事情

アジアでは、日本をはじめ、インド、タイ、マレーシア、シンガポール、インドネシアなどが左側通行を採用しています。これらの多くは、かつてイギリスの影響を受けた国々であり、イギリス式の交通制度が根付いたことが背景にあります。

オセアニアでは、オーストラリア、ニュージーランド、フィジーなどが同様に左側通行です。これもまた、イギリスの旧植民地としての歴史に由来します。

「イギリスの植民地であった国々では、鉄道や交通インフラと共に左側通行のルールが導入され、そのまま制度として定着した」

— 出典:World Standards『Countries driving on the left』

ヨーロッパ・アフリカ・中南米の傾向

ヨーロッパでは、イギリスとアイルランド、キプロス、マルタを除く大多数の国が右側通行です。これは、ナポレオン時代以降にフランスを中心に広がった右側通行のルールが根強く残っていることが関係しています。

アフリカでは、南アフリカ、ケニア、タンザニア、ウガンダなどが左側通行を採用しており、これもやはりイギリスの旧植民地であった影響です。ただし、ナイジェリアやガーナのように左側通行から右側通行へと変更した国も存在します(第3回で詳述予定)。

南米では、ほとんどの国が右側通行ですが、スリナムとガイアナだけは例外的に左側通行を採用しています。これらの国々は、オランダやイギリスの影響を受けた歴史を持ち、交通ルールにもその痕跡が残っています。

世界の人口・道路距離に対する左右通行の割合

人口比から見る通行側の偏り

先述の通り、右側通行国のほうが人口比では優勢です。中国、アメリカ、ブラジル、ロシアなどの人口が多い国が右側通行であるため、人口全体の約66〜70%が右側通行エリアに居住しています。

一方、日本、インド、インドネシア、パキスタンなどの大国が左側通行であることから、**左側通行国の人口比も無視できない規模(約30〜35%)**となっています。

「世界の道路の約75%が右側通行に対応して設計されている」

— 出典:World Population Review『Countries That Drive on the Left』

道路総延長ベースでの比較

道路の総延長距離で見ても、右側通行の国々が圧倒的に多く、道路距離の約75%が右側通行対応となっています。特にアメリカ、中国、ロシアといった国土が広い国での道路網が膨大であることがこの結果につながっています。

左側通行国の道路距離は全体の約25%にとどまりますが、都市部では交通量が非常に多く、複雑な交通管理が行われているのが特徴です。

まとめ:右側通行が主流だが、左側通行の国々も根強く存在

この記事では、まず世界における通行側の現状について掘り下げました。現在、**右側通行が世界の主流(約70〜75%)**ではあるものの、左側通行も一定の割合で存在し、その背景には歴史的・文化的な要因が深く関わっています。

日本が左側通行を採用した理由とは?

日本が現在左側通行を採用している理由については、大きく分けて**「文化的背景(帯刀文化)」と「制度的背景(イギリス式の技術導入)」**という2つの側面から説明されることが多く、現代ではこの2つが複合的に影響した結果だと考えられています。

本記事では、この2つの側面を時系列で詳しく追いながら、日本の左側通行がいかにして確立されたのかを掘り下げます。

江戸時代に芽生えた「左側通行」の文化的背景

武士の帯刀と歩行マナー

江戸時代、武士は左腰に刀を差すことが常識とされていました。右手で刀を抜くため、左腰に帯刀するのが自然であり、すれ違うときに刀の鞘(さや)がぶつかるのを避けるためには、互いに左側を歩いた方が安全でした。

このような事情から、自然発生的に左側通行が広まったとされる説が存在します。

「帯刀する武士が多く往来する町では、すれ違いざまに刀の鞘がぶつかることを避けるため、左側通行が礼儀として根付いていた」

— 出典:NHK for School『日本の道のマナーの歴史』

さらに町奉行所が出した町人向けの道徳訓にも、「道は左を通るべし」という記述があったことが確認されています。つまり、江戸時代にはすでにマナーとしての左側通行がある程度の一般性を持っていたことがわかります。

マナーから習慣へ

江戸の街は人口が多く、道も狭かったため、通行のルールが自然と形成される必要がありました。武士階級だけでなく、町人もそれに倣い、“道は左”という暗黙の了解が社会的マナーとして浸透していったのです。

ただし、この時代には明文化された法的ルールは存在していませんでした。つまり、これはあくまで「社会的慣習」であり、近代的な意味での法的通行制度ではなかったという点が重要です。

明治期以降に制度化された左側通行

鉄道導入とイギリス式の交通ルールの影響

明治維新後、日本は西洋の技術・制度を取り入れ、近代国家としての基盤整備を進めていました。その中でも重要だったのが、1872年に開業した新橋〜横浜間の鉄道です。

この日本初の鉄道は、イギリスから技術者・車両・運行制度を導入しており、結果として鉄道もイギリスと同様に左側運行が採用されました。

「日本の最初の鉄道はイギリス技術を基礎としており、車両・信号・運行方式も左側運行で統一された」

— 出典:鉄道博物館『日本鉄道の歴史』

この鉄道ルールがそのまま都市内の道路交通にも波及し、特に大都市部では左側通行が徐々に“制度的習慣”として根付いていきました。

車両交通の発展と制度整備

明治後半から大正にかけて、馬車、自転車、自動車が急速に普及すると、通行ルールの整備が求められるようになりました。

大正時代にはすでに**「自動車は左側を通行せよ」という内務省からの通知**が出ており、警察などによる交通指導も進められました。

道路取締令での明文化(1924年)

1924年(大正13年)、日本政府はついに**「道路取締令」を制定。これにより、日本全国において正式に左側通行が法令として確立されました**。

「道路取締令により、日本全国の車両・人・動物の交通すべてが左側通行に統一された」

— 出典:国立公文書館『大正13年道路取締令』

この法律によって、それまでは地方によってバラつきがあった通行方向が全国統一され、近代的な交通制度としての左側通行が日本に定着しました。

現代に続く交通インフラの基礎として

日本の高速道路、鉄道、都市交通網は、この左側通行の制度を前提に設計されています。そのため、現在でも「左側を走る/歩く」というルールは社会インフラに完全に組み込まれていると言えます。

海外からの観光客が最も戸惑うのがこの「左側通行」であり、逆に日本人が海外でレンタカーを借りる際に困ることも多いのは、通行側の違いが生活の基本に深く根付いている証拠です。

まとめ:文化と制度が融合して定着した「日本の左側通行」

日本の左側通行は、まず江戸時代の帯刀文化を背景にした“マナー”として始まり、明治以降にイギリス由来の技術導入により制度化され、1924年の道路取締令で法的に確定しました。

「帯刀文化は“なぜ左を選んだか”を、イギリス制度は“なぜ定着したか”を説明する」

— [出典:交通史研究会『近代日本交通制度史』]

文化と制度が互いに補完し合いながら現在の交通ルールへと進化した――これが、日本における左側通行の全体像です。

世界には“通行側を変更”した国々が存在する

多くの国では一度決まった通行側のルールがそのまま維持されていますが、**歴史の転換点や国際情勢の変化に応じて「左右通行を切り替えた国々」**も存在します。

このような変更には、隣国との整合性、貿易の合理化、占領や統治による政治的要因、安全性の向上など、様々な理由があります。本記事では、実際に通行側を変更した代表的な国々の事例を紹介し、それぞれの背景や影響を掘り下げていきます。

スウェーデン「Dagen H」:大胆な変更と国民の協力

なぜスウェーデンは右側通行に変えたのか?

スウェーデンはかつて左側通行を採用していましたが、1967年9月3日(日)午前5時をもって右側通行に変更するという大規模な制度変更を行いました。この歴史的な日付は、スウェーデン語で「Högertrafikomläggningen(右側通行への変更)」を略して「Dagen H(Hの日)」と呼ばれます。

「スウェーデンでは右側ハンドル車の普及率が高く、隣国がすべて右側通行だったため、整合性の面で左側通行に限界があった」

— 出典:Wikipedia『Dagen H』

当時、国民の大多数は変更に反対していたにもかかわらず、政府は長期的な整合性を重視して切り替えを決断しました。

実施の手順と結果

当日は午前5時にすべての交通が一時停止し、標識・信号機・バス停などが一斉に切り替えられました。国全体で36万人の警察官・軍人・ボランティアが動員され、変更をサポートしました。

驚くべきことに、切替直後の数日は事故件数が激減。これは国民が警戒して慎重に運転したためとされています。その後事故数は徐々に戻りましたが、社会的混乱は最小限に抑えられた成功例と評価されています。

ナイジェリア・ガーナ:隣国との整合性のために右側通行へ

英国式からフランス式へ

ナイジェリアやガーナは、いずれもかつてイギリスの植民地であり、左側通行を採用していました。しかし、独立後、隣接する国々がフランス領だった関係で右側通行を採用していたため、交通・物流の整合性が問題となりました。

特にナイジェリアは1972年に、ガーナは1974年に、左側通行から右側通行への切替を実施しています。

「フランス語圏の西アフリカ諸国と陸路で接続するナイジェリア・ガーナにとって、通行側の不一致は物流・交通の支障となった」

— 出典:World Standards『Countries that switched driving sides』

経済的合理性を重視した選択

切り替えにはコストが伴いましたが、車両輸入、道路設計、国境接続の効率化といった観点で得られる経済的利益が大きかったため、これらの国は長期的視点で判断を下しました。

北朝鮮:日本統治からソ連型へ

植民地統治による左側通行の歴史

かつて朝鮮半島は日本の統治下にあり、日本と同様に左側通行が採用されていました。しかし、第二次世界大戦後、北緯38度線以北を支配したソ連が統治を開始すると、ソ連式の右側通行へと制度が変更されました。

「ソ連軍政が朝鮮北部で施行された際、ソ連式の右側通行が導入された」

— 出典:Wikipedia『北朝鮮の交通』

これは政治的な意思決定による制度変更の典型例といえます。

カナダ:州ごとの差異を統一へ

カナダでも、かつては一部の州(特にブリティッシュ・コロンビア州など)で左側通行が行われていた時期がありました。

しかし、1920年代までにアメリカとの整合性を重視し、全国を右側通行に統一。これにより、アメリカとの国境をまたいだ物流・交通の円滑化が図られました。

「1920年代までにカナダ国内で右側通行への統一が進められ、北米大陸全体での整合性が実現した」

— 出典:World Standards『History of traffic sides in Canada』

チェコスロバキア:占領による強制変更

ナチス・ドイツの占領下に置かれたチェコスロバキアでは、1939年に左側通行から右側通行への変更が実施されました。これはドイツの制度との統一を図るための政治的強制でした。

「1939年5月1日、ドイツ軍による占領後、プラハで右側通行が導入され、同年中に全国へと拡大した」

— 出典:Wikipedia『Switch to right-hand traffic in Czechoslovakia』

このように、通行側の変更が戦争・占領によって強制される事例も少なくありません。

通行側の変更は“社会的革命”

通行側の変更は、単なる交通ルールの話ではなく、**国家の制度、経済、文化、インフラに大きな影響を与える「社会的革命」**と言っても過言ではありません。

そのため、変更には多大な準備期間と国民の理解・協力が不可欠です。また、変更後の短期的な安全確保や教育も重要であり、“通行の切替”は国家的プロジェクトとして取り組まれるべき課題です。

沖縄だけが経験した「通行側の変更」

沖縄県は、日本国内で唯一「通行側の変更」を経験した地域です。戦後、アメリカの統治下にあった沖縄は、アメリカ式の右側通行を採用していました。しかし、日本への復帰を経て、1978年7月30日に日本の交通ルールに合わせて左側通行に切り替えられました。この大規模な交通制度変更は、通称「ナナサン・マル(730)」と呼ばれています。

アメリカ統治下の沖縄と右側通行の時代

沖縄が右側通行になった経緯

第二次世界大戦終結後、沖縄は1945年から1972年までの27年間、アメリカの施政権下に置かれていました。この間、アメリカ合衆国の制度や文化が広範に導入され、その中には交通制度としての右側通行も含まれていました。

「沖縄が右側通行を採用したのは、アメリカ統治による制度の移入が背景にある」

— 出典:沖縄県公文書館『戦後の沖縄交通史』

道路標識、信号機、車両の配置など、すべてがアメリカ式に整備されており、車両も左ハンドル車が主流でした。

「ナナサン・マル(730)」:交通革命の日

1972年の本土復帰と交通ルールの矛盾

1972年、沖縄は日本に復帰しました。しかし、日本本土とは交通制度が異なっていたため、交通ルールの不統一が社会的な課題となりました。

当時は、

- 沖縄:右側通行(車両は左ハンドル)

- 本土:左側通行(車両は右ハンドル)

という状態であり、本土からの車両輸送や観光、移住などで多くの混乱が生じていたのです。

1978年7月30日午前6時:「730」実行

この日付と時間をもって、沖縄県内のすべての道路交通が右側通行から左側通行へと一斉に切り替えられました。これが「730(ナナサン・マル)」の由来です。

「午前6時をもって通行方向が変更され、警察官約8,000人、自衛隊員約2,400人が動員された」

— 出典:Wikipedia『ナナサン・マル』

膨大な準備と社会的影響

予算・人員・車両の大規模対応

730の実施にあたり、日本政府は約80億円の予算を計上し、以下のような準備が進められました:

- 約1000か所の道路標識の交換

- 信号機の配置転換

- バスの乗降口改造(右側から左側へ)

- 左ハンドル車の一部代替

- 教育・広報活動の実施(テレビ・ラジオ・学校など)

「沖縄県のバス会社は多くが車両のドアを付け替える必要に迫られ、運行休止期間を設けて対応した」

— 出典:沖縄タイムス社アーカイブ『730特集』

当日の混乱と事故は最小限に抑制

警察やボランティア、住民の協力により、当日は大規模な混乱や事故はほとんど発生しませんでした。逆に「非常に整然とした切替だった」と国内外から高い評価を受けました。

住民の声と制度変更の心理的影響

730に対しては賛否両論がありました。特に高齢者や長年右側通行に慣れていた人々からは不安の声が多く聞かれました。

- 「右を走ることに何の違和感もなかった。切り替えには戸惑った」

- 「バスを待つ場所が変わって困惑したが、すぐ慣れた」

- 「日本に戻ったんだという実感が湧いた」

「多くの県民にとって、通行側の切替は“日本への再帰属”を象徴する象徴的な出来事でもあった」

— [出典:朝日新聞『沖縄・730の記録』1978年7月30日号]

交通制度の変更がもたらしたもの

730は、沖縄県民にとって「道路の向きを変える」以上の意味を持っていました。それは**「生活の方向を変える」=“帰属意識”や“制度との一体化”**という心理的・文化的側面もあったのです。

通行側の統一により、日本本土と沖縄の経済的・制度的結びつきが強まり、観光や物流の促進にもつながりました。

まとめ:沖縄「730」は世界でもまれな成功事例

- 沖縄の「730」は、大規模な通行制度の変更が無事に行われた成功例として世界的にも注目されました。

- 多くの関係機関、地域住民、政府の連携により、短期間での切替と安定した運用が実現されたことは高く評価されています。

- そしてこれは、交通制度の変更が単なるルール変更にとどまらず、社会全体を巻き込む“文化的出来事”であることを示す象徴的な事例でもあります。

交通ルールの原点に迫る:左右通行の起源と世界への拡がり

現代の交通ルールの中でも、最も基本的でありながら国ごとに異なるのが「右側通行」か「左側通行」かというルールです。なぜこのような違いが生まれたのか、その起源はどこにあるのか。そして、どのように世界中に拡がっていったのか。

今回は、交通ルールの起源と歴史を、文化・戦争・技術革新などの視点から掘り下げます。

中世の騎士と武士にみる左側通行の文化的起源

剣を抜く利き手が生んだ“左通行”

中世ヨーロッパでは、騎士たちは馬に乗り、右手に剣を持つのが一般的でした。街道などで対向する際、敵意の有無を確かめ、即座に防御・攻撃に移れるよう、相手を右手側に置く必要がありました。そのため、左側通行が自然と習慣化したのです。

「騎士は右手で剣を抜きやすいよう、左側通行を守ることで自己防衛していた」

— 出典:World Standards『History of driving sides』

この文化はイギリスなどでは制度として根付き、後に法制化されました。たとえば、イギリスでは1756年にロンドン橋での左側通行が義務化され、1835年には全国に拡大されました。

日本の帯刀文化も同様の傾向

江戸時代の日本でも、武士が左腰に刀を差し、右手で抜刀することから、左側を歩くことが通行マナーとして広まりました(第2回参照)。これはヨーロッパと同様に、武器を持つ文化が通行習慣に影響を与えた例と言えるでしょう。

ナポレオンの右側通行戦略

左利き説と軍事的意図

フランス革命後に登場したナポレオン・ボナパルトは、自身が左利きだったとも言われており、軍隊の整列や移動において右側通行を導入したとされています。ただし、左利き説には異論もあり、実際には軍事上の効率や道路の混雑解消が主な理由だったとも考えられます。

「ナポレオンの支配地域では、右側通行が制度として定着した。これはヨーロッパ大陸全体に広まった」

— 出典:Wikipedia『Traffic sides in Napoleonic Europe』

ナポレオンの征服地であるフランス、イタリア、ドイツ、ベルギー、オランダなどでは右側通行が制度化され、現在まで続いています。

イギリスとの対抗意識

ナポレオン時代のフランスはイギリスと対立関係にありました。そのため、交通ルールも“敵国とは異なる”ことを象徴的に示す手段として右側通行を採用したとする説もあります。政治と交通制度が密接に結びついた事例です。

馬車と御者の実用的な理由による右側通行の普及

18世紀末から19世紀初頭にかけて、ヨーロッパやアメリカでは馬車による大量輸送が盛んになります。特にアメリカでは、荷物を運ぶために大型の荷馬車が使われており、御者は馬の左側に座って右手でムチを振るう必要がありました。

この配置のため、対向車を右側に置いたほうが運転しやすく、安全だったため、右側通行が自然に選ばれたという説が有力です。

「荷馬車の御者が左側に座っていたため、対向車と接触を避けるために右側通行が広まった」

— 出典:The Autopian『Why some countries drive on the left』

これは特にアメリカにおいて重要で、後の交通制度にも大きな影響を与えました。

自動車時代の到来とフォードの影響

フォードT型車の革命と右側通行の拡大

1908年、アメリカのフォード社が大量生産したT型車は、左ハンドル仕様で設計されていました。これは運転手が中央線側(=道路中央)に座ることで、対向車や歩行者を確認しやすくなるという安全設計から来ています。

この設計が急速に普及したことで、アメリカ国内では右側通行が標準化され、さらにフォード車の輸出先でも右側通行が主流となっていきました。

「左ハンドルのフォード車が大量輸出されたことで、右側通行を採用する国が急増した」

— 出典:IDA Office『The History of Left and Right-Hand Traffic』

このように、技術革新と産業の力が交通制度の形成に大きな役割を果たしたことがわかります。

植民地政策による交通文化の拡散

イギリス、フランス、スペイン、ポルトガルなどの植民地政策により、交通ルールは支配国の制度が現地にそのまま適用される傾向がありました。

- イギリス植民地:左側通行(インド、オーストラリア、南アフリカなど)

- フランス・スペイン・アメリカの影響地域:右側通行(中南米、東南アジアの一部)

「植民地政策を通じて、宗主国の交通制度が現地に波及し、その後も維持されるケースが多い」

— 出典:Wikipedia『Left- and right-hand traffic』

これにより、交通ルールの多様性が現在に至るまで維持される一因となっています。

まとめ:文化、戦争、技術が交差した通行側の歴史

左右通行の起源と拡がりには、単なる“道路の設計”にとどまらず、**文化(騎士・帯刀)、戦争(ナポレオン・植民地)、技術(馬車・フォード車)**といったさまざまな要素が複雑に関係しています。

現在の通行側のルールは、こうした歴史的な積み重ねと地政学的な事情の上に成り立っており、それが世界の国々で異なる理由となっています。

左右通行の“意外な現実”と未来の可能性

世界には左側通行と右側通行という二つの交通ルールが存在し、これまでの回でその起源や広がり、変更事例などを紹介してきました。最終回では、「意外と知られていない豆知識」や「国境での通行の切り替え」「ハンドル位置との関係性」、そして「今後の交通ルールの将来像」までを、具体例とともに紹介します。

国境をまたぐ“通行側の変化”:世界の特殊事例

マカオと中国の「ロータスブリッジ」

中国本土は右側通行ですが、特別行政区のマカオはポルトガル統治の影響で左側通行を採用しています。この違いをつなぐのが「ロータスブリッジ」。橋の中央で通行側が自然に切り替わる構造になっています。

「ロータスブリッジでは、車が橋を渡る際に上下にうねるようにカーブして通行側を切り替える特殊な設計がなされている」

— 出典:Condé Nast Traveler『Lotus Bridge, Macau』

この設計は、通行側の違いによる事故を防ぎ、観光と物流をスムーズに行うための工夫です。

タイと周辺国の切替信号方式

タイは左側通行ですが、国境を接するラオス・カンボジア・ミャンマーは右側通行。そのため、国境の橋では、信号と矢印標識によってドライバーに通行側の切替を指示する構造がとられています。

橋の途中に**「Y字型切替ポイント」**があり、警察や標識によって案内される仕組みです。

ハンドル位置と通行ルールの関係

世界の交通制度では、基本的に次のようなルールが一般的です:

- 左側通行国 → 右ハンドル車

- 右側通行国 → 左ハンドル車

これは、運転者の視界が道路中央に向かうように設計されているためです。

例外的な事情も存在

- 日本は右ハンドル車(左側通行)が基本ですが、アメリカ製輸入車などは左ハンドルも見かけます。

- 香港・マカオでは左側通行のままですが、中国本土からの左ハンドル車も走行しています。

このように、ハンドル位置と通行側の不一致が存在する国もあり、特に中古車輸入が多い国では柔軟な対応が求められています。

世界の統一は可能か?左右通行の未来

統一のメリット

- 国際物流の効率化

- 車両設計の標準化(メーカー側のコスト減)

- 観光客・国際ドライバーの利便性向上

現実的な壁

- 巨額のインフラ再設計費用(道路・信号・バス停など)

- 住民の運転習慣の変更に伴う事故リスク

- 文化・歴史的背景の無視による反発

「通行側の統一は理論上可能だが、現実的にはコスト・習慣・国家制度の違いが大きく、実施には極めて高い障壁がある」

— 出典:World Standards『Can the world ever drive on the same side?』

豆知識:世界の交通ルールのユニークな事例

- インドネシア:左側通行ながら、しばしば右ハンドル車と左ハンドル車が混在

- スリナム(南米):大陸では稀な左側通行国(旧オランダ領)

- イギリスとアイルランド間のドライブ:どちらも左側通行だが、フェリーでの車両移動時に船内で再編成が必要

これらの事例は、交通ルールが単なる法律ではなく、地理・文化・歴史が混ざり合った結果であることを象徴しています。

まとめ:左右通行は“道路の文化”そのもの

左右通行という制度は、一見単純なルールのように見えて、その裏には歴史的・地政学的・経済的背景が複雑に絡み合っています。そして、それが国のアイデンティティや市民生活に深く関係しているという点において、非常に興味深い制度です。

今後、世界がよりグローバル化していく中でも、交通制度の完全な統一は難しいかもしれませんが、相互理解と柔軟な設計によって、より安全で快適な移動環境が築かれていくことを期待したいものです。

コメント