地球上で最も遠い海「ポイント・ネモ」の正体

「ポイント・ネモ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。それは、地球上の海で、陸地から最も遠く離れた地点を指す名称です。正確な位置は南太平洋の南緯48度52分、西経123度23分。最も近い陸地は、ピトケアン諸島の無人島であるデュシー島、イースター島のモツ・ヌイ、そして南極大陸のメイハー島で、どの陸地からも約2,688kmという絶望的な距離にあります。この「ネモ」という名前は、ラテン語で「誰もいない」を意味し、SF作家ジュール・ベルヌの小説『海底二万マイル』に登場するネモ船長にちなんで名付けられました。

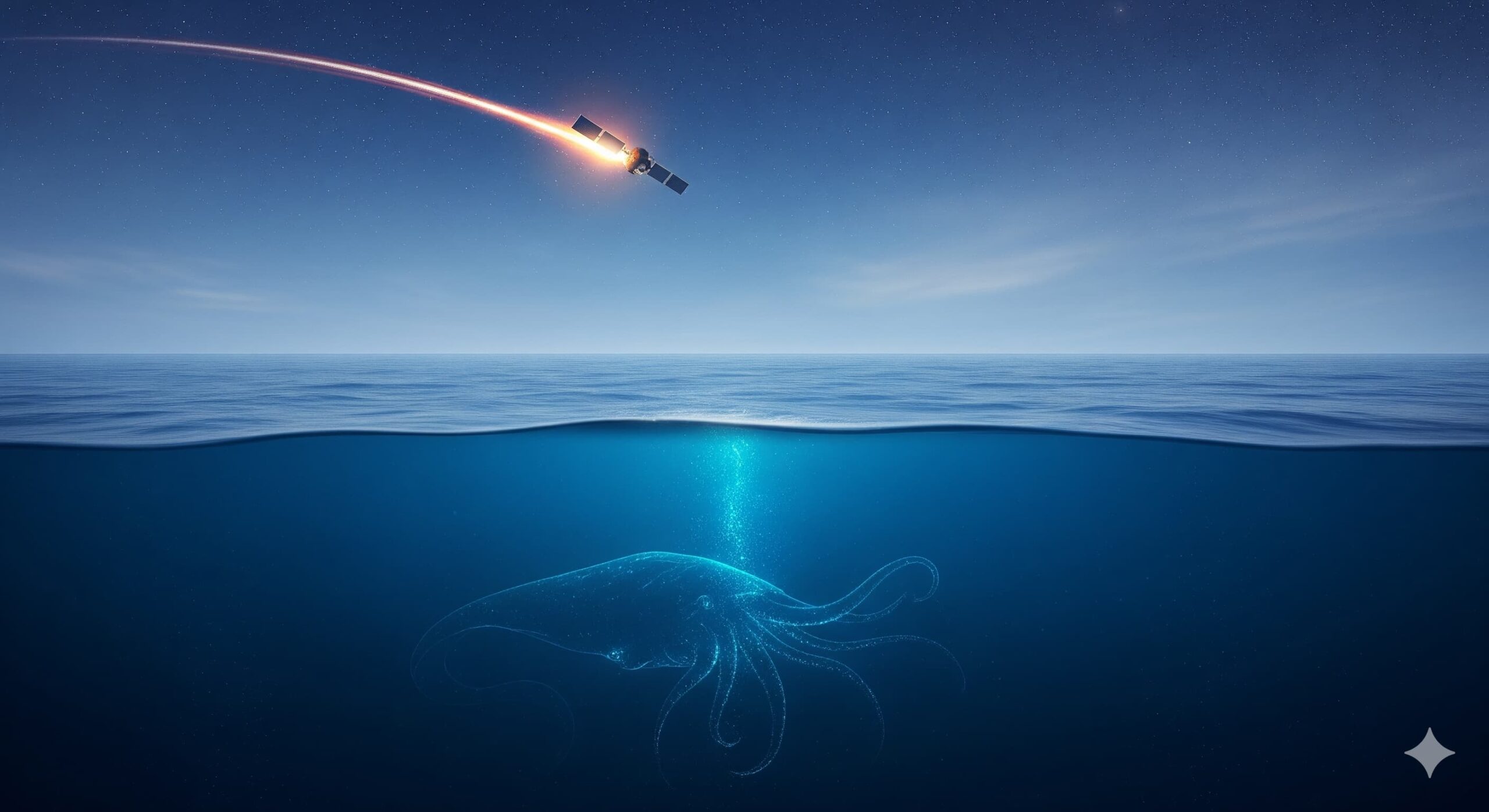

宇宙の終着点、人工衛星の墓場としての役割

ポイント・ネモが最も注目される理由の一つが、「人工衛星の墓場(Spacecraft Cemetery)」としての役割です。役目を終えた人工衛星や宇宙船は、大気圏に再突入させて処分されますが、機体の一部は燃え尽きずに地表に落下する危険性があります。そのため、落下による被害を最小限に抑えるため、航路や陸地から最も遠いこの場所が、再突入の最終目標地点として選ばれています。

これまでに、約260機以上の使用済み人工衛星がこの海域に落下しているとされています。中には、2001年に運用を終えたロシアの宇宙ステーション「ミール」の巨大な残骸も含まれています。そして、国際宇宙ステーション(ISS)も、2031年に運用を終える予定です。その際には、このポイント・ネモへの制御された落下が計画されており、約420トンにも及ぶ巨大なISSが、静かにこの深海へと沈んでいくことになります。これは、人類の宇宙開発の歴史において、一つの時代が終わりを告げる象徴的な出来事となるでしょう。

ポイント・ネモの「発見」は計算だった

ポイント・ネモという場所は、物理的に「発見」されたわけではありません。この地点を最初に特定したのは、カナダの測量工学者であるハーヴォイェ・ルカテラ(Hrvoje Lukatela)です。彼は、地球の形状を計算する独自のソフトウェアを使い、1992年にこの場所を特定しました。つまり、ポイント・ネモは探検家がたどり着いて見つけた場所ではなく、科学的な計算によって導き出された「数学的な点」なのです。このような誕生の経緯も、この場所が持つミステリアスな魅力を一層高めています。

実際にポイント・ネモに行ってみたら?

多くの人にとって、ポイント・ネモは想像上の場所かもしれません。しかし、実際にこの孤独な海域を訪れた人々もいます。

こちらの動画では、ヨットで世界一周レースに参加した人々が、まさにポイント・ネモ付近を通過する様子が記録されています。動画が示すように、海は広大で、周りには他の船や陸地は一切見えません。この場所が「最も孤立した海」であるという事実を、視覚的に訴えかけてきます。このような体験は、ポイント・ネモの孤独さと、宇宙飛行士たちが最も近い人間であるという事実を、より強く感じさせるものとなるでしょう。

深海に響いた「Bloop」のミステリー

ポイント・ネモの近くで、過去に多くの人の好奇心をかき立てた出来事があります。1997年、米海洋大気庁(NOAA)が、この海域の深海で正体不明の超低周波音を観測しました。その音は「Bloop(ブループ)」と名付けられ、その音の大きさから、当時発見されていたどの生物よりも巨大な、未知の海洋生物ではないかと推測されました。しかし、2000年代に入り、研究が進んだ結果、この「ブループ」の正体は、南極の氷山が割れる際に発生する「氷震(icequake)」であったことが特定されました。科学的には解決されたものの、このミステリアスな音は、今なお多くの人の想像力をかき立てる深海の謎として語り継がれています。

極限環境に適応した生態系

ポイント・ネモは「海洋砂漠」とも呼ばれるほど、生物が極めて少ない海域です。陸地から遠く離れているため、河川から流れ込む栄養素や、沿岸の生物活動による有機物がほとんど供給されません。そのため、食物連鎖の土台となる植物プランクトンが少なく、それを捕食する魚類もほとんど生息していません。

この極限環境で生きられる生物は限られており、確認されているのは主に深海に生息する微生物や無脊椎動物です。例えば、海底の熱水噴出孔付近で化学合成を行うバクテリアや、わずかな有機物を分解して生きる海綿、ヒトデの一種などが生息している可能性があります。私たちがよく知る魚はほとんどいませんが、栄養が乏しい環境に適応した、極めてユニークな生態系が築かれているのです。

コメント