日本漫画界のトップを走る作品といえばワンピース。そのドラマが2026年にシーズン2の公開が決定しました。シーズン1でNetflixの実写ドラマ化で59カ国で1位を取って大成功を収めたのは記憶に新しいと思います。

最近はNetflixによるドラマ化が多いですが、昔は日本のアニメ漫画の実写化といえばハリウッド映画が定番でした。日本の漫画は世界中のクリエイターに影響を与えていてファンも多いのですが、海外実写映画の成功は少ないです。

漫画に限らなければゴジラやトランスフォーマー、呪怨やリングといった成功例も多々ありますが、漫画のほうはというと権利買い取りの話はいくつもニュースになりますが大ヒットという話は少ないです。なぜハリウッドでの実写化は「権利を買っただけで終わる」か「原作崩壊で大惨敗」のどちらかに陥りがちなのでしょうか。

その答えは、ハリウッドが原作の持つ「魂」を理解できず、安全な「ヒーロー物語」に改変しようとする構造的な問題にあります。

第1章:「開発地獄」にハマった有名作品の末路

ハリウッドが日本の名作の実写化に失敗する現象は、「開発地獄 (Development Hell)」と呼ばれます。その代表格が、この2作品です。

20年以上、数十億円が消えた『AKIRA』

ハリウッドの企画倒れの代名詞が、大友克洋氏のSF漫画『**AKIRA』**です。

米ワーナー・ブラザースは、2002年から約20年にわたり実写化を試み、その間に**数十億円(数千万ドル)**もの開発費用を費やしましたが、最終的に企画は凍結。映画化権は日本の講談社へ戻されました。

頓挫の理由は、その世界観の複雑さと巨額な制作費です。「ネオ東京」の崩壊や超能力バトルを描くには費用がかさむ上、原作の持つ終末論的な世界観をハリウッド的な「普遍的なヒーロー像」に改変しようとすると、必ずファンや批評家からの反発を招くというジレンマに陥ったのです。

予算と脚本で頓挫した『カウボーイビバップ』

カルト的な人気を誇るアニメ**『カウボーイビバップ』も、キアヌ・リーヴス主演で実写化が進んだものの、SFX費用が膨らみすぎ、最終的に予算の問題**で企画が頓挫しました。後にNetflixでドラマ化は実現しましたが、その出来栄えはファン間で賛否両論を巻き起こしました。

第2章:ハリウッドでの「大惨敗」が教えてくれたこと

企画倒れを免れても、公開後に大失敗した作品は、ハリウッドが原作の**「核」**を理解できなかったことを露呈しています。

| 失敗作 | 原作の核となるテーマ | ハリウッドの改変 | 失敗の原因 |

| 『ドラゴンボール エボリューション』 | 武術と修行を通じた成長 | 悟空を**「アメリカの高校生」**に改変。 | 原作の精神性を無視し、大衆的な学園ものに単純化。 |

| 『ゴースト・イン・ザ・シェル』 | 魂(ゴースト)とは何かという哲学 | **「陰謀論アクション」**に終始。 | 原作の哲学的なテーマを避け、ストーリーを希薄化。 |

誰もが知る**『ドラゴンボール』**の実写版は、主人公・悟空を高校生にするなど、原作の設定を根底から覆し、ファンから「まるでドラゴンボールではない」と酷評されました。

失敗例1:『ドラゴンボール エボリューション』(2009年)

- 原作: 鳥山明『ドラゴンボール』

- 惨敗の理由: 「設定の根本的な改変」と「情熱の欠如」

世界的な知名度を誇る『ドラゴンボール』の実写化は、ファンの期待を裏切る形となりました。本来、純朴で武術一筋の主人公・悟空を、**「アメリカの一般的な高校に通う学生」**に設定変更。チチとの出会いのシチュエーションなど、原作の設定を根底から覆し、キャラクターの個性を無視した改変が、ファンから「まるでドラゴンボールではない」と激しい批判を受け、興行的に大失敗に終わりました。

さらに後年、脚本を担当したベン・ラムジー氏が、「原作に対する愛はなく、高額な報酬に目がくらみ、作品に対する情熱を持たないまま執筆してしまった」と告白し、**「全てのドラゴンボールファンの皆さんに心からお詫び致します」**と謝罪する異例の事態となりました。

この作品が制作された背景には、「一定期間内に映画を作成・上映しないと映画化権を失なう」という契約上の制約があったとされ、「面白い映画を作る」ことよりも「権利を延長する」というビジネス上の都合が優先された結果、作品の出来が悪くなっても仕方がない、という極めて世知辛い実情が隠されていました。

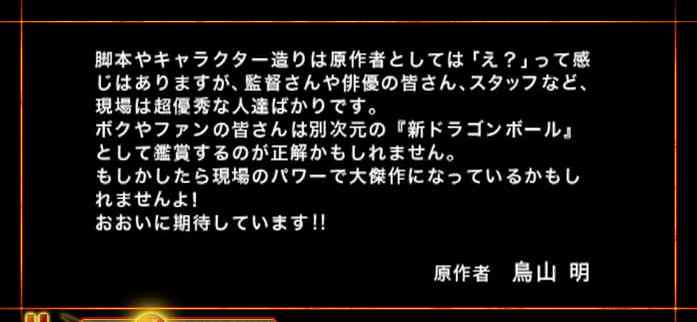

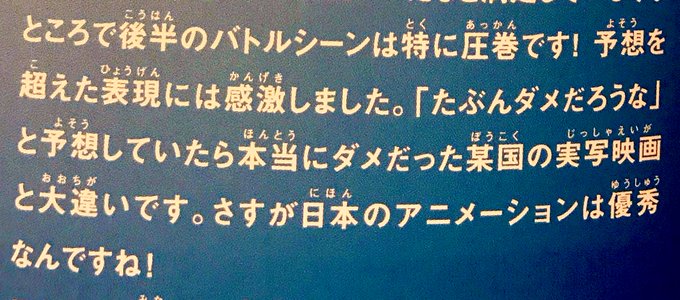

鳥山先生も映画に遠回しに厳し目なコメントを添える

アニメ「ドラゴンボールZ 神と神」のときにも名前は出さないものの丸わかりなコメントを出していました。

失敗例2:『ゴースト・イン・ザ・シェル』(2017年)

また、**『攻殻機動隊』は、映像は美しかったものの、「魂(ゴースト)とは何か」という重要な問いを掘り下げず、ハリウッド的な「単純なヒーローの自己探求」**に矮小化されたことが、興行的な苦戦を招きました。

1. 原作の哲学的なテーマの希薄化

多くのファンや評論家が指摘した最大の失敗は、原作アニメや漫画の根底にある**「人間とは何か?」「魂(ゴースト)とは何か?」という深遠な哲学的な問いが、ハリウッド的な「企業陰謀とアイデンティティ探しのミステリー」**という、より単純でわかりやすい物語に置き換えられてしまった点です。

→ **『ドラゴンボール』が「情熱の欠如」という理由で失敗したのに対し、『攻殻機動隊』は「テーマの難解さ故にハリウッドが理解しきれなかった」**という構造的な理由で失敗したと言えます。

2. 「ホワイトウォッシュ」問題と興行成績の不振

興行成績が伸び悩んだ要因として、批判の的となったのが、アジア系のキャラクターである草薙素子(少佐)に白人女優のスカーレット・ヨハンソンを起用した、いわゆる**「ホワイトウォッシュ」**問題です。

- 批判の構造: アジア作品なのに白人が主要キャストを占めることに対し、アメリカを中心に強い批判が起こりました。

- 制作側の反論: 制作側や原作関係者の中には、「少佐は全身義体であり、人種的な外見は本質ではない」という原作のテーマに沿った反論もありましたが、興行不振の一因となったことは間違いありません。

監督は原作ファンとのことで期待されましたが、公開された内容は有名SF映画のオマージュが散見されるばかりで原作の深いところの理解が足りなく「ファンの二次創作」的なレビューも多かったです。

第3章:成功と失敗を分けた「テーマの取捨選択」

ハリウッドでの失敗が目立つ一方、成功を収めた作品は、原作のすべてを再現するのではなく、世界に通じる**「普遍的なコア」**を鋭く抽出することに成功しています。

オールドボーイ

オールドボーイは漫画は1996~1998年連載と短く古い漫画ですが、韓国で映画化して高い評価をされ、カンヌ国際映画祭でも賞を取ったほどです。

オール・ユー・ニード・イズ・キル

2004年発売の日本のライトノベル。全一巻ながら2014年に海外で映画公開されて同じ年に漫画もデスノートの作者小畑健により連載されていました。日本のライトノベルが海外で映画化されるというのは初だったので話題となりました。こちらは人物や文化設定と結末などが大きく改変され、リープ設定や重要な展開、テーマ性は原作を踏襲しているそうです。

アリータ:バトル・エンジェル(原作:銃夢)

カルト的人気を誇る銃夢ですが、映画化の監督はデスペラードのロバート・ロドリゲス。そして脚本にはジェームス・キャメロンと外すほうがおかしいタッグ。この二人らしく凄まじいアクションとサイバーパンクのディストピアな世界観を魅せる映像美が高い評価を受けました。

| 成功作(海外) | 原作の核となる成功要素 | 成功のアプローチ |

| 『オールド・ボーイ』(韓国) | 究極の復讐と暗い倫理観 | ハリウッドが避けるダークなテーマを忠実に昇華。 |

| 『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(米) | 死に戻りのタイムループ | 斬新なSFアイデアに特化し、設定をシンプル化。 |

| 『アリータ:バトル・エンジェル』(米) | サイボーグの圧倒的なビジュアル | アクションと映像美に焦点を当て、普遍的なSFとして訴求。 |

ハリウッドの「ヒーロー化」の呪縛

『ドラゴンボール』や『攻殻機動隊』の失敗は、ハリウッドが**「安全な大衆向け映画」を優先するあまり、日本の原作が持つ「陰影」や「複雑なテーマ」を削ぎ落としてしまう構造的な問題を示しています。彼らは、キャラクターの背景や設定を変えてでも、映画を「わかりやすいヒーロー vs ヴィラン」**の定型に押し込もうとするのです。

逆にゴジラやトランスフォーマーは原作の設定などいいとこだけを抽出して自由に作れるからこそ自由に王道の大衆向けを意識した作りができたといえるでしょう。

リングと呪怨は小説原作ですが、どちらも日本でヒットしていた邦画をベースに改変は文化の違いの部分程度にとどめたことにより日本独特の怖さの表現が海外に新鮮なホラーとして映りました。

アジア圏の「テーマへの忠実さ」

対照的に、韓国映画**『オールド・ボーイ』**の成功は、ハリウッドとは別のアプローチを提示しました。

パク・チャヌク監督は、原作の持つ**「倫理的なタブーや悲劇性」といったダークなテーマを、一切の妥協なく芸術として追求。このテーマへの忠実さ**こそが、作品をカンヌ国際映画祭の審査員特別グランプリへと導いたのです。

結論:求められるのは「普遍性」と「原作への勇気」

日本の名作を海外で成功させる鍵は、原作のディテールを細かく再現することではなく、その作品が持つ**「普遍的なテーマ」**を深く理解し、追求することにあります。

- 斬新なアイデア(タイムループ)や圧倒的なビジュアル(アリータ)といった世界共通の要素に特化できれば、ハリウッドでも成功できます。

- 複雑な倫理観やダークな物語を主題とするなら、ハリウッドの「ヒーロー化」の呪縛から逃れ、作家性を尊重する海外のクリエイターに託す方が、高い評価を得られる可能性が高いでしょう。

次にハリウッドが日本の名作に取り組むとき、彼らが**「安全な改変」を選ぶのか、「原作の魂に挑む勇気」を持つのか**、ファンは固唾を飲んで見守っています。

コメント